アイキャッチ画像撮影:著者

タイヤのサイズは「ETRTO」で確認しよう

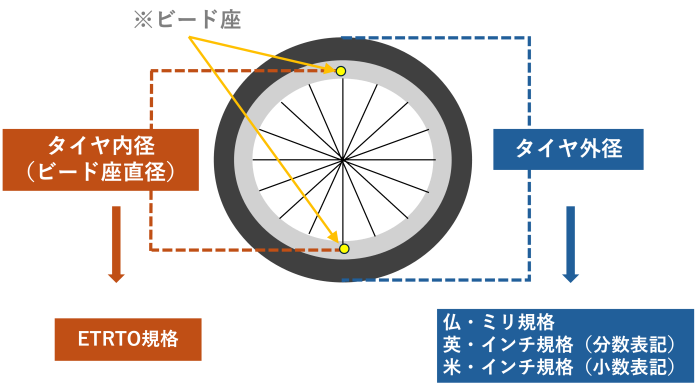

自転車のタイヤサイズにはさまざまな規格があり、表記方法もいくつかありますが、どの規格も基本的には次の2つの数値を示しています。

・タイヤの幅(太さ)

・タイヤの直径(大きさ)

多様な表記が存在する中で、国際的な統一規格として制定されたのが「ETRTO(エトルト)」です。現在では、ほとんどのタイヤにETRTOのサイズが併記されており、タイヤサイズを確認する際は、このETRTO表記を参考にするのが最も確実でおすすめです。

ETRTOでは、「タイヤ幅」と「タイヤ内径」をミリメートル(mm)で表記します。たとえば「25-622」とあれば、タイヤの幅が25mm、内径が622mmであることを示しています。

一方、後述する他規格のインチ表記やセンチ表記では、「タイヤ外径」と「タイヤ幅」の順に記載されるのが一般的です。なお、ETRTO規格では「タイヤの内径」を基準にしていますが、他の3つの規格では「タイヤの外径」が基準となっています。つまり、タイヤの直径を測る位置が規格によって異なります。

それでは次に、一般的によく見かけるインチやミリ表記のタイヤサイズ規格について見ていきましょう。

ETRTO以外のインチ表記やミリ表記の規格を解説

前述のとおり、タイヤサイズにはETRTO以外にもさまざまな表記があります。ここでは、代表的な3つの規格について、それぞれの表記方法を見ていきましょう。

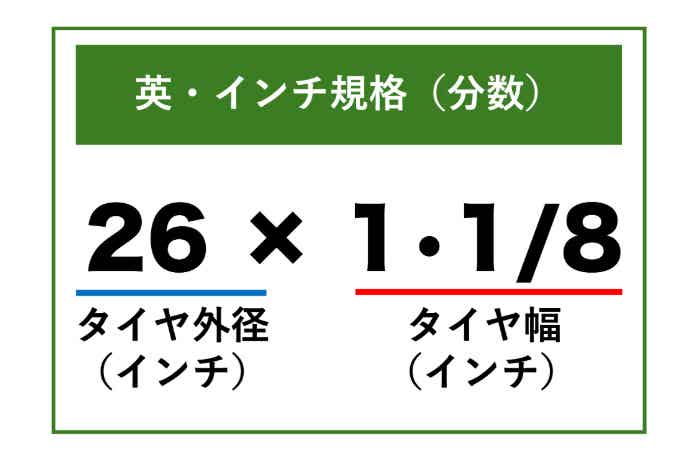

英・インチ規格(分数表記)

日本でも広く利用されているママチャリなどのシティサイクルでは、主にこの規格のタイヤが使われています。タイヤ幅が「分数(インチ)」で示されているのが特徴です。

- 表記例

- ・26 × 1-3/8

・27 × 1-1/2 など - よく使われる車種

- シティサイクル、子供車、ミニベロ

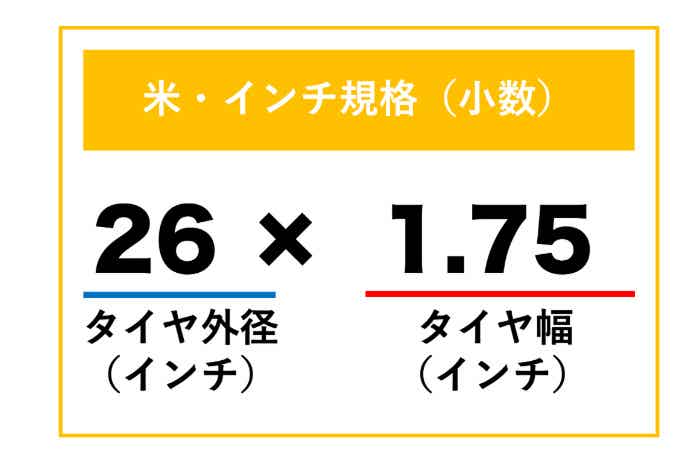

米・インチ規格(小数表記)

アメリカ発祥のMTBに多く使われます。そのため、アメリカで使われているインチでサイズ表記されています。タイヤ幅が「少数(インチ)」で示されているのが特徴です。

- 表記例

- 26 × 2.10

20 × 1.75 など - よく使われる車種

- MTB、子供車、ミニベロ

仏・ミリ規格

ロードバイクのタイヤ規格は、ロードレースが盛んなヨーロッパで生まれました。単位はフランスで用いられているミリが採用されており、「フレンチサイズ」とも呼ばれます。現在ではロードバイクやクロスバイクで広く使われています。

このフレンチサイズでは、タイヤの外径を表す数字(例:700)と、リム(ホイール)の直径を表す記号(A〜D)を組み合わせてサイズを表記します。なかでも「C」は、リムの直径が約622mmの規格を指し、現在もっとも一般的に使われている表記です。かつてはA〜Dまで4種類ありましたが、現在主流なのは「700C」などに限られます。「700」はおおよそ700mmの外径を意味しています。

現在は、ロードバイクで使われる「700C」、グラベルロードやMTBなどで使われる「650B」などがあります。

- 表記例

- ・700 × 25 C

・650 × 38 B など - よく使われる車種

- ロードバイク、クロスバイク

タイヤサイズの確認は、タイヤ側面の表示をチェック

それでは実際に、タイヤのサイズを確認する方法をご紹介します。

タイヤの側面には、ほとんど必ずと言って良いほど、サイズ表記があります。ETRTOとミリ/インチの2種類が刻印されています。ETRTO、ミリ、インチの3種類の表記があるタイヤもあります。まずは、現在使っているタイヤの側面をチェックしましょう。

シティサイクルの場合

シティサイクルは、英・インチ、米・インチの両方が使われています。同じ26インチでも、小数表記か分数表記かを確認することが重要。互換性はありません。さらにETRTOも確認すると万全です。

クロスバイクの場合

クロスバイクのタイヤも複雑です。最も多いのは700Cの仏・ミリ規格のタイヤですが、26インチの米・インチ、さらには英・インチが使われていることもあります。ETRTOも見ながら、確実に見極めましょう。

ロードバイクの場合

ロードバイクの場合は、タイヤはほぼ700Cなので、あまり迷うことはないでしょう。タイヤ幅が間違いないかを確認すればOKです。

MTBの場合

MTBは、ほぼ米・インチ規格なので、比較的間違いにくいでしょう。

ミニベロの場合

ミニベロは、最もタイヤサイズを間違いやすいです。20インチは406と451、2つの規格があるので、必ずETRTOでサイズを確認しましょう。

ホイールやリムの刻印を確認する方法

タイヤサイドのサイズ表示が消えてしまっている場合は、リム(ホイールの外周部分)の刻印やシールで確認することもできます。

タイヤの大きさや太さは走行性能にどう影響する?

自転車によってもタイヤのサイズは様々。自転車のタイヤの大きさや幅が変わるとどんな違いがあるのでしょうか。タイヤの大きさと太さに分けてまとめてみます。

直径(大きさ):大きいとスピード維持がラク、小さいと漕ぎ出しが軽い

タイヤの直径が大きいと、1回転で進む距離が長くなるため、スピードを維持しやすく、走りも安定します。段差にも強く、長距離やスムーズな走行に向いています。

一方、小さいタイヤはこぎ出しが軽く、小回りがきくのが特徴。街中でのストップ&ゴーが多い場面で活躍します。ただし、段差には弱く、長距離走行にはあまり向いていません。

一般的な自転車のタイヤ交換では、タイヤの直径を変更することはできません。中には複数のサイズに対応しているモデルもありますが、基本的には元のサイズを守る必要があると考えておきましょう。

幅(太さ):太いと乗り心地が良く、細いとスピードが出やすい

太めのタイヤはクッション性が高く、段差や凹凸のある道でも安定して走れ、乗り心地が良くなります。反対に、細いタイヤは軽くて路面との抵抗が少ないため、スピードを出しやすいのが特徴です。

タイヤ交換の際は、同じ規格であれば、ワンサイズ〜ツーサイズ程度、太さを変えることが可能です。ただし、フレームやブレーキとの隙間(クリアランス)によっては装着できない場合もあるため、迷ったときは自転車ショップに相談するのがおすすめです。

用途別おすすめサイズと選び方のポイント

自転車の用途別に、おすすめのサイズとタイヤを選ぶ際のポイントをお伝えします。さっくりとまとめると、以下のようになります。

| 用途 | 車種 | 重視するポイント | おすすめタイヤサイズ |

| 通勤・通学 | クロスバイク | 軽快な走り | 700×28C |

| 乗り心地 | 700×32C、35C | ||

| シティサイクル | 軽快な走り | 26×1-1/8 | |

| 乗り心地 | 26×1-3/8 | ||

| スポーツ走行 | ロードバイク | 長距離走行 | 700×25C、30C |

| ヒルクライム | 700×23C | ||

| グラベル走行 | 700×32C、35C | ||

| 街乗り | ミニベロ | 乗りやすさ | 20×2.0(406) |

| 走行性 | 20×1・1/8(451) | ||

| コンパクトさ | 16×1.75 |

通勤・通学:クロスバイクやシティサイクルの場合

通勤や通学などで、1日に往復7〜10km以上走るような場合は、700Cのクロスバイクのようにタイヤが大きめのモデルがおすすめ。ひと漕ぎでしっかり進むので、楽に走れます。タイヤの太さは、スピードを重視するなら28C、クッション性や安定感を求めるなら32C〜35Cあたりがちょうどいいでしょう。

シティサイクルなら、26インチでタイヤ幅「1-3/8」が標準的な数値。35mm位の太さになります。一方「1-1/8」になると、約28mmと細め、より軽快に走ることができます。走りの軽さを重視するなら、細めのタイヤも選択肢になります。

▼関連記事はこちら

スポーツ走行:ロードバイクやグラベルロードの場合

ロードバイクで本格的に走りたいなら、タイヤサイズは700×25Cや700×28Cが主流です。スピードと安定性のバランスがよく、多くのライダーに選ばれています。ヒルクライムなどの峠道をメインに走る場合は、より軽さを重視して細めの23Cを選ぶのもアリです。

快適さや安定感を重視したいなら、700×32〜35Cといった太めのタイヤがおすすめです。グラベルロードなら最初からそのくらいの太さのタイヤを装備していますが、一般的なロードバイクでは、そこまで太いタイヤに交換するのが難しい場合もあります。フレームとの相性やクリアランスの問題もあるので、気になる場合は自転車ショップに相談してみると安心です。

▼関連記事はこちら

街乗り:ミニベロや子ども車

ミニベロはタイヤを太くすることで、乗り心地の硬さや段差への弱さといった弱点をカバーできます。

20インチのミニベロの場合、ETRTOで「451」規格のタイヤはやや大きめで、走行性能を重視したモデルが多く、28mm程度の細めタイヤ(例:20×1-1/8)がよく使われます。

一方、最も流通しているのは「406」規格で、「451」よりやや小さめ。街乗り向けで、キビキビした走りが楽しめます。2インチほどの太めのタイヤにすれば、乗り心地もアップしておすすめです。16インチなど、さらに小さいサイズでも太めのタイヤに変えることで、安定感が増します。

なお、子ども用自転車はあまり頻繁にタイヤ交換をすることはありませんが、交換する際は基本的に同じサイズを選ぶのが安心です。MTBタイプなどで漕ぎ出しや坂が重く感じる場合は、少し細めのタイヤにするのも一つの方法です。

▼関連記事はこちら

よくある質問(FAQ)

700Cと28インチは同じ?

どちらもETRTOでいうと「622mm」のリム径を指しており、ほぼ同じと考えて問題ありません。たとえば、ミシュランのタイヤには「28インチ」と「700C」の両方の表記が併記されており、互換性があると見てよいでしょう。

ただし本来は、インチ表示とミリ表示で使われるリムの規格が異なります。たとえば、WO(ワイヤードオン)の700Cと、HE(フックドエッジ)の28インチは、もともと互換性のない別規格でした。

しかし現在では、リムの形状が統一に近づいており、WOとHEの違いをあまり気にしなくてもよくなっています。とはいえ、古い自転車の場合は互換性がないこともあるので注意が必要です。

以下の図は、リムとタイヤの規格の対応関係をまとめたものです。

| リム規格 | 形状 | タイヤ規格 | 車種 |

| WO(ワイヤードオン) |  | 仏・ミリ規格 | ロードバイク クロスバイク など |

| 英・インチ規格(分数) | シティサイクル など | ||

| HE(フックドエッジ) |  | 英・インチ規格(小数) | MTB ミニベロ など |

27.5インチと650Bの違いは?

こちらも同じサイズです。27.5インチは主にMTBで、650Bはツーリングやグラベル用で使われる表現です。上記の700Cと28の例と同じで、互換性があることが多いですが、タイヤによっては合わない可能性もあります。不安なときはショップやメーカーに確認しましょう。

古い自転車に合うサイズが見つからない場合は?

古い自転車の場合、現在は流通していない規格のタイヤを使用している可能性があります。ただ、現状の製品が使える場合もあります。お近くの自転車店で現物を確認してもらうのが安心です。

タイヤサイズは交換できる?

同じ規格内であれば、タイヤの太さを変えることは可能です。ただし、自転車のフレーム形状や使用しているブレーキ、リム内径の適合範囲などの条件をクリアする必要があります。一般的に、タイヤの太さは、リム内径の1.4〜2.4倍が適正な範囲と言われています。

ワンサイズ程度であればほぼ問題なく変えられる場合が多いですが、大幅に太さを変えたい場合には、ショップで相談してみましょう。

タイヤサイズ451と406の違いって?

どちらも20インチ表記ですが、リム径が異なります(451は大きめ、406は小さめ)。タイヤはもちろん、チューブにも互換性がないので、注意が必要です。

2つのリム径が流通している20インチの自転車は、特にETRTO表記をチェックすることが重要です。

タイヤ交換の時の注意点は?

タイヤ交換時にはチューブも一緒に変えることが多いと思います。タイヤサイズの確認に加えて、チューブのバルブの種類(英・仏・米式)も間違えないようチェックしましょう。

リムに高さがある場合は、バルブの長さにも注意が必要。バルブの長さには40、50、60、80mmなどの種類があります。標準的なリムなら40mm、ミドルリムなら60mm、ディープリムなら80mm以上が必要になります。

▼関連記事はこちら

タイヤを適切に選んで、さらに快適な自転車ライフを!

タイヤサイズの表記にはいくつか種類がありますが、基本はETRTOを見ることで間違いがありません。インチやミリ表記の意味も理解しておくと、選びやすくなります。

タイヤ選びで迷ったら、実際に表示を確認したり、自転車ショップに相談するのが一番確実。自分の用途に合ったサイズで、安全・快適な自転車ライフを楽しんでくださいね。