輪行とは

輪行は、自転車を専用の袋やケースに入れて、電車などの交通機関を利用する方法です。「行ってみたい絶景スポットがあるけど遠くて行けない」。そんな場所へも輪行なら電車を使って、サイクリングを楽しむことができます。また輪行の方法も、「往復とも輪行袋を使って電車に乗る方法」「行きは目的地までロードバイク、帰りは輪行袋を使って電車」など、テクニックも様々です。

そんな魅力的な輪行ですが、専用の袋の準備はもちろん、その他必要なアイテムや気をつける点などがあります。

輪行には『輪行袋』が必要です。

ロードバイクを電車に持ち込む際、鉄道会社には持ち込み荷物の規則があり、そのまま持ち込むことができません。例えばJR東日本の場合、電車への荷物の持ち込みは3辺の合計が250センチ(もっとも長い辺が200センチ)、重さが30㎏以内に収める規則があります。一般的なロードバイクであれば、重さの心配は少ないのですが、大きさを規程サイズに収める必要があります。そこで輪行袋があれば、タイヤを外して輪行袋に入れることで規程サイズに収まり、電車へ持ち込む事が可能になります。

またJR東日本は専用の輪行袋を使えば手荷物料金がかかりません。ですが、私鉄によっては手荷物料金が発生するなど鉄道会社で規則が様々ですので、輪行する際は、事前に各鉄道会社のWebサイトなどで確認しましょう。

【準備編】輪行袋の種類と選び方

輪行袋は、大きく分けて縦置きタイプと横置きタイプの2種類あります。また「ロードバイク・クロスバイク用」や「マウンテンバイク・クロスバイク用」など、様々なタイプがあるので、お持ちの車体と使い方によって、輪行袋を選びましょう。

輪行袋の中には、250センチに収まらないものやロードバイクの一部を露出させるタイプもあり、その場合は鉄道会社の規則違反になる可能性があるので、気をつけましょう。

縦型

縦型はサドルとリアエンド(後輪を外したフレーム部分)を下にして、車体を縦に収納するタイプです。コンパクトに収納することができるのが最大のメリットです。リアエンドが下になるので、保護金具は用意したほうが良いでしょう。小型のモデルが多いため収納にコツがいるタイプもあります。

オーストリッチ L-100 輪行袋 超軽量型

| 素材 | NL70D・210D/ARC |

|---|---|

| 重量 | 235g |

| 付属品 | ショルダーベルト、中綿ベルト |

横型

横型はロードバイクを横のまま収納するタイプです。車体を袋に収納した時にリアエンドが上にくるので、リアエンド保護の心配は少ないですが、収納したときの幅が縦置きに比べて大きくなりがちです。サイズが大きくなるので、被せるだけの収納方法が簡単なタイプもあります。

モンベル コンパクトリンコウバッグ

| 素材 | 40デニール・ナイロン・タフタ[アクリル・コーティング] |

|---|---|

| 重量 | 297g |

| サイズ | 本体サイズ100×140cm、収納サイズ6.5×17.5×6.5cm |

| 対応車輪サイズ | 〜700C、26inch、27.5inch、29inc |

26〜29インチに対応します。 ※フレームやハンドル等のサイズ・形状により、収納できない場合があります。

【準備編】その他の準備したいアイテム

輪行袋以外に、車体が傷つかないよう自転車を保護する器具や、あると便利なモノなど、おすすめ準備アイテムをご紹介します。また、輪行は基本的に工具は必要ありません。マウンテンバイクなどでペダルが大きい場合は外すこともありますが、ロードバイクのペダルなら外さなくても輪行袋に収めることができるでしょう。

エンド金具

リアディレーラー(変速機)を守り、チェーンの緩みをとるための、後輪の代わりに取付けるアイテムです。ロードバイク用の130㎜、マウンテンバイク用の135㎜があります。

オーストリッチ エンド金具 130mm ロード用

スプロケットカバー

後輪にあるスプロケット(ギア)でフレーム・輪行袋を傷つけないためのカバーです。

オーストリッチ フリーカバー ロード用 (80)

| 材質 | ナイロン |

|---|---|

| 対応歯数 | 最大25T |

フレーム保護カバー

ホイールなどと当たる部分に取付け、フレームを守るアイテムです。

オーストリッチ フレームカバー A (3枚セット)

| 素材 | 東レ・ナイロン420デニール (ウレタンサンド) |

|---|---|

| サイズ | 450m/m×150m/m |

前輪用エンド金具

フロントフォークの変形などを防ぐアイテムです。あると安心です。

オーストリッチ エンド金具 フロント用

| 材質 | アルミ |

|---|---|

| エンド幅 | 100mm(ロード・MTB兼用) |

各種バンド

マジックテープ・荷締めバンドなど。付属のもの以外にも何本か持っておくと、車体とホイールの固定などに便利です。

AAA verclo 固定バンド 5本セット

| 素材 | ナイロン |

|---|---|

| サイズ | 7.5cm x 7.5cm |

| 重量 | 約20g |

ウエス・ペーパータオルなど

フレームカバーかわりにパーツの保護、オイル汚れの拭きとりなどマルチに使えます。

【実践編】輪行袋へロードバイクを入れましょう

それでは今回は縦型の輪行袋にロードバイクを入れる手順を確認していきましょう。

ボトルやアクセサリーをはずす

輪行袋に入れる前に、ボトルやライト、サイクルメーターなど破損の恐れのあるものは取り外しましょう。

ギアをアウタートップにする

ギアの歯がむき出しのクランクは輪行袋を破いてしまう可能性があります。チェーンをアウターにかければ大丈夫。また、後輪を外しやすくするためにリアディレーラーはトップに入れます。

トップに入れることで、チェーンの張りに余裕ができ、後輪が外れやすくなります。

ブレーキのクイックレリーズレバーをひらく

ブレーキのクイックレリーズレバーを開き、タイヤを外しやすくします。

後輪をはずす

ロードバイクを少し持ち上げ、後輪を下に落とすように外します。

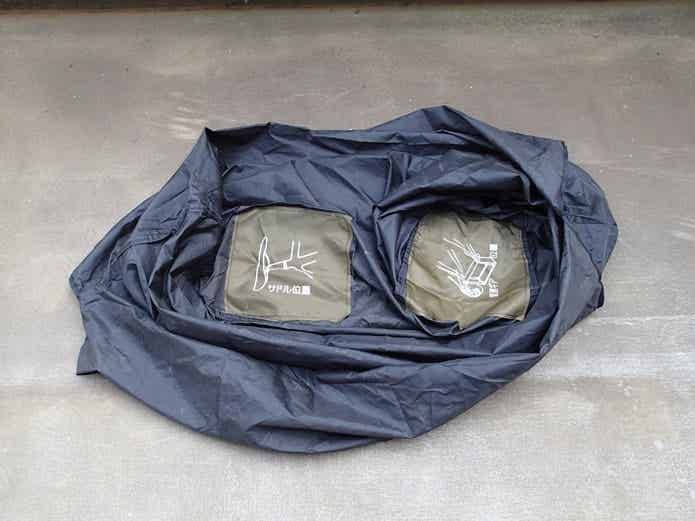

輪行袋を開き、車体をひっくり返す

輪行袋を地面に開きます。

車体をひっくり返しましょう。輪行袋の上なら車体の保護にもなり、その先の作業もしやすくなるのでおすすめです。

前輪をはずす

前輪のクイックレリーズを緩め、持ち上げるように外しましょう。

スプロケットカバーをつける

外した後輪のスプロケットの歯がむき出しの状態だと、輪行袋に入れると車体を傷つける恐れがあります。スプロケットカバーを取りつけましょう。

リアエンド金具をつける

後輪を取りつけるのと同じ要領で、リアエンドに「エンド金具」を取り付けましょう。取り付ける際、リアディレーラー(変速機)・前ギアに正しくチェーンが通っていることを確認してください。チェーンをエンド金具のガイドに通さないとチェーンが緩む恐れがあるので、気をつけましょう。

リアエンド金具がないときは、チェーンをバンドで留めることで代用もできます。

前輪を外したスポークに、フロントエンド金具があれば、取りつけてください。

ハンドルを倒す

輪行袋に収める横幅を小さくするため、ハンドルを倒します。バランスをとるために変速ユニット(リアディレイラーがある側)の逆側に倒しましょう。

フレームをホイールで挟むようにベルトで固定

ハブやスプロケットが接触しないよう注意しながら、フレームをホイールで挟むように固定します。フレームカバーがないときは、ウエスやペーパータオルをフレームとホイールの接触部に挟むことで車体が傷つくことを防止できます。

肩紐をつける

袋に収める前に、担ぐための肩ヒモを取りつけます。縦型の輪行袋の場合はヘッドチューブとボトムブラケットの位置に取りつけるとバランスがとりやすくなります。輪行袋を持ち上げたときに、肩紐の取りつけ部がずれないよう、フレームパイプの中間や可動部ではなく、フレームの接合部分などへかけるようにしましょう。

輪行袋に入れる

袋を持ち上げ、ロードバイクを袋に収めましょう。輪行袋に収めたら担いでみて、身体にロードバイクの尖部が当たらないか、チェックするのがおすすめです。

担ぐ時のポイント

輪行袋の重さは、ロードバイクなら10kg前後になります。担ぐときは、腰を痛めないようなるべく身体に沿わせて持ち上げましょう。また、移動のときも身体につけ抱えるように手を添えると、重さが分散され袋もばたつかずに移動できます。

【実践編】気をつけるポイント

作業時

輪行袋への出し入れの際の解体・組み立ての作業の場所は、駅前の人通りの多い場所や、車道・点字ブロックなどを避け、広いスペースを確保できる場所をみつけましょう。あらかじめ出発駅と到着駅を調べ、スペースやホイールなどを立てかける壁際があるかの確認などできると良いでしょう。また使用する駅も、ターミナル駅など混雑する駅を避けたり、混雑する時間帯を避けるなどもポイントです。

移動時

電車に乗車時は、先頭車両などのスペースが確保できる場所を選びましょう。また、乗降時や駅構内を輪行袋を担いで移動する際は、輪行袋を抱えるように持ち、他の乗客や施設へ迷惑がかからないよう注意しましょう。

輪行を覚えて、自転車の楽しみを広げよう

近頃は、レンタサイクルなどももあり、現地でそれらのサービスを使うことも便利です。ですが、輪行を覚えると、お気に入りの愛車との旅になり、よりサイクリングを楽しめでしょう。また、輪行であれば飛行機や船でさらに遠くへ行くことも可能になります。輪行をマスターして、ロードバイクの楽しみ方を拡げていきましょう。