自宅でパンク修理をしてみよう!

自転車がパンクしてしまった!

パンク直後に、近くに自転車屋さんがあるとは限らないし、一旦、家に自転車を押して帰った後、また自転車ショップに行くのも大変ですよね。

でも自転車のパンクは、コツを押さえれば、誰でも修理できますよ。

そもそもパンクってどういう状態?

一般的な自転車のタイヤは、「タイヤ」の中に「チューブ」が入っていて、そのチューブ内に空気が入っています。

そのタイヤ内のチューブに穴が開くと、空気が漏れて、パンク状態になります。

どんな方法でパンク修理する?

一般的なチューブを使った自転車なら、チューブの穴にパッチを貼る「パッチ修理」が、代表的な修理方法です。

チューブを使用した自転車なら、ほぼこの方法でパンク修理ができますし、自転車屋さんもパンク修理の時は、この方法です。

ホイールを簡単に外すことができるスポーツバイクなどでは、時間がかからず、使用する工具も少ない「チューブ交換」でのパンク修理も多いですね。

パンク修理に必要なアイテム

ここでは、バッチ修理で必要なものをご紹介します。

揃えたい基本アイテム

以下の各アイテムは、自転車ショップやホームセンターなどで、揃えましょう。

●タイヤレバー

タイヤをホイールから外すために必要な工具です。薄めのプラスティック製が使いやすいですよ。

●ゴムのり

チューブにパッチを貼るための専用の糊です。大容量の缶入りもありますが、小さいチューブタイプ(上記画像のタイプ)でもいいですね。

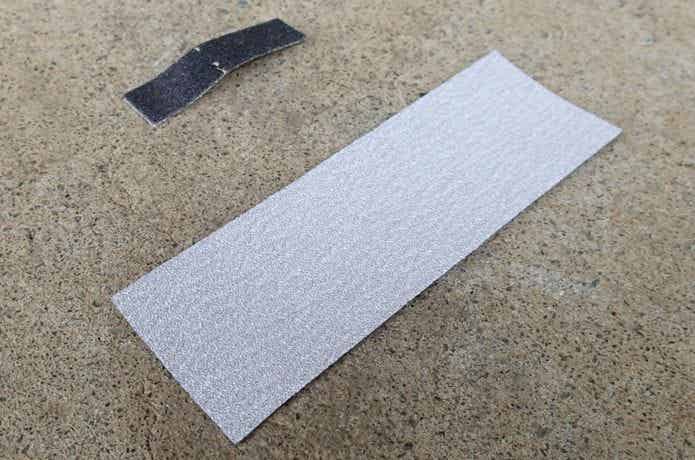

●ヤスリ

パッチを貼るときは、糊がつきやすいように紙ヤスリでチューブ表面をこすります。中目~粗目くらいの紙ヤスリまたは布ヤスリを使います。

●修理パッチ

チューブにあいた穴をふさぐために使います。パッチは剥がれにくいように丸・楕円の形になっています。

その他用意するもの

●バケツ

パンクした穴を探すためにバケツに水をはって、使います。

●タオル

パンク穴を探した後の、チューブの水気を拭き取ります。

●手袋

安全のため、作業用手袋も用意しましょう。

●スパナ

英式バルブを外すときに使います。

【準備編】自転車のセッティング

パンク修理は、落ち着いて作業ができるよう、修理前の準備も大切ですよ。

①自転車を安定した場所に置く

自転車は、まわりに障害物のない平らな場所に置きましょう。

②空気は全部抜いておく

空気の入ったままのチューブは、その後の作業がしづらくなるので、空気はできるだけ抜いておきましょう。

③虫ゴムもチェック!

英式バルブには「虫ゴム」(上記画像)というゴム部品が付いています。この部品の劣化でエア抜けしている場合もあります。あわせてチェックしておくといいですね。

④バケツに水を用意する

バケツや洗面器に半分~8割程度の水が入っていれば大丈夫です。

⑤パンク修理は自転車の「左側」で行おう

自転車の「右側」には、チェーンやギアの駆動系が集まっています。パンク修理は、作業のしやすい「左側」で行いましょう。

【STEP1】チューブを取り出してみよう

ママチャリのパンク修理は、ホイールを取り外さないで行います。あわてて分解しないようにしましょうね。

①作業はホイールのやりやすい位置で

フェンダー・スタンドなどがない、作業のしやすい箇所でタイヤレバーを使います。

②チューブを傷つけないように、取り出そう

ホイールとタイヤの隙間にタイヤレバーを差し込んで、テコの原理でタイヤを外します。中のチューブをタイヤレバーで傷をつけないように取り出しましょう。

【STEP2】パンク箇所の特定

タイヤの片側を外し、チューブを取り出します。タイヤと固着している場合があるので、ゆっくり傷をつけないように引き出しましょう。

①パンクの穴を探そう

部分的にチューブをバケツに入れ、その作業をチューブ一周分、繰り返します。気泡が出てくる箇所が穴の開いている部分です。

チューブ・タイヤに異物が刺さっていたら取り除きます。パンク箇所を見失わないよう、チューブの水気をよく取り、穴の位置にマーキングしましょう。

【STEP3】パンク箇所の補修

それでは、穴を塞いでいきましょう!

①まずは紙やすりで削る

マーキングを頼りに穴の位置を確認し、貼るパッチより大きめに紙ヤスリで表面を削ります。表面を削っていないチューブは、ゴムのりがつかないので、忘れずにヤスリをかけましょう。

②ゴムのりを塗ろう

紙ヤスリで削った部分に、ゴムのりを薄く均等に塗ります。すぐにパッチを貼らず、ゴムのりが乾くのを待ちます。その時の気温にもよりますが、3~5分を目安に待ちましょう。

③パッチを貼ろう

適正なサイズのパッチを選び、穴が中心にくるようにパッチを貼ります。

パッチを圧着します。チューブを平らな場所に置き、上から硬いもので押し付けるとパッチが圧着されます。

パッチのセロファンを剥がします。一緒にパッチが剥がれないよう注意しましょう。

【STEP4】チューブやタイヤを元に戻す

チューブをタイヤに戻す前に、補修したチューブに、軽く空気を入れます。その後、バルブの位置から順に、チューブをタイヤに入れます。

チューブを入れ終わった後に、タイヤの縁の硬いビードと呼ばれる部分を、ホイールに入れるときは、チューブを挟まないように注意しましょう。

【STEP5】空気を入れて完成

空気は入れすぎても足りなくてもいけません。空気を入れるときは、しっかりと空気圧を確認しましょう。

空気圧を確認!

ゲージ付きの空気入れ(フロアポンプ)なら、適正空気圧を確認しながら入れましょう。適正空気圧はタイヤの側面に刻印(上記画像)されていたりします。ゲージ無しのフロアポンプで入れる場合は、指先で掴んで軽く押せる程度の硬さが適正です。

空気を入れよう

タイヤに空気を入れます。タイヤのビードが正しくはまっているか、空気が抜けてないかを確認しながら入れましょう。タイヤの外周を確認し歪んでいない・空気が抜けていかないのをチェックして完了です。

これからのパンクを防ぐために

今後のパンク回避のための、ちょっとしたポイントをご紹介します。

空気はこまめに入れる

タイヤに適正に空気が入っているか、走行前に確認するようしましょう。空気が抜けていると、走りにくくなるだけでなく、パンクのリスクも上がってしまいます。

パンクを防ぐ走り方もありますよ

パンクをは、砂利道や段差など障害物を乗り越える時に、タイヤが障害物に当たったときに、よく起こります。

なるべく悪路を避け、段差などに乗り上げる時はハンドルに体重をかけずにおくと、スムーズに越えられますしパンクリスクも減りますよ。

タイヤを外す場合は、自転車屋ショップへ

ママチャリと呼ばれている自転車は、タイヤ・チューブを交換するときは後輪を外さなければなりません。ママチャリの後輪を外すのは難しい部分もあり、交換が必要な場合は、無理せず自転車屋さんに持っていきましょう。

また、パンク修理中に手に負えないとなった時も、自転車屋さんお願いするといいですよ。

スポーツバイクならチューブ交換という方法も

クロスバイクやロードバイクなどの簡単にホイールが外せる自転車では、穴をあいたチューブを新品のチューブに交換をしてしまう方法もあります。スポーツバイクユーザーなら、チューブ交換をマスターするのがおすすめです。

▼▼関連記事はこちら▼▼

パンク修理を覚えよう

自転車にパンクはつきものですが、自分で修理すれば、自転車に愛着も湧いてきますよ。パンクした時、一度はパンク修理を挑戦みてはどうでしょうか!?